今回は喪中の範囲についてのお話しです。年賀状を準備しようかなと思う時期は、それぞれですよね。「テレビCMで見かけた」、「たまたま行った郵便局で年賀状発売のポスターを見た」なんてこともあるでしょう。

あるいは、夏のうちに、年賀状に載せる家族や子供の写真を用意しているという人も多いかもしれません。

でも、そんな時、万が一身内に不幸があったりしたら、年賀状を控えなくてはいけませんよね。

あってほしくない身内の不幸ですが、こればかりは予測もできませんし、予定を立てられるものではありません。

一昔前であれば、両親と子供兄弟以外に、祖父や祖母、叔父や叔母、義兄弟といった広範囲にわたる大家族で、大きな家で暮らしていることも多かったので、喪中のことや、範囲なども誰かに聞くことができました。

両親や兄弟以外に喪中の範囲って、即答できますか?また、喪中の時期や年賀状以外に喪中にやってはいけないことなど、ちょっと人には聞きにくいお話を簡単にまとめてみました。

喪中の範囲とは?

親族が亡くなった場合、どこまでが喪中の範囲になるか、ちょっと悩んでしまう時がありますよね。

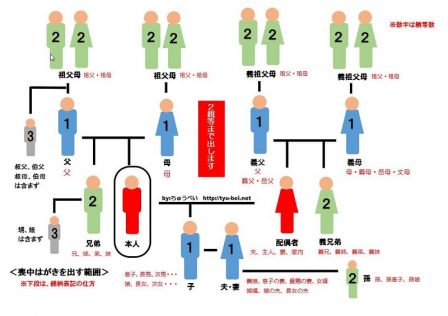

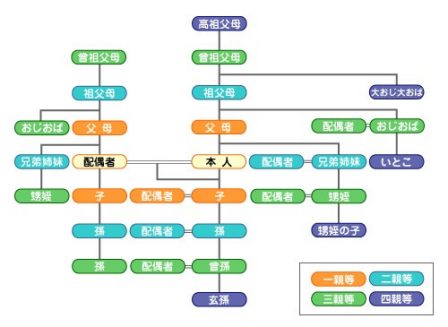

基本的には親族の不幸に対して喪に服するのは、2親等までとされています。

自分を基準に考えると、

- 両親と自分の配偶者とその子供が1親等

- 自分の兄弟姉妹・祖父母・孫、配偶者の兄弟姉妹、祖父母が2親等

という感じです。

喪に服することは地方や個人の考え方で変えてもOK

あくまでも、基本ベースになりますが、叔父さんや叔母さんなどが亡くなった場合、3親等になるので、喪中の範囲にはなりません。

ただし、喪に服するということは、法律で決められていることではなく、あくまでも一般的なことなので、住んでいる地方や個人の考え方で、その範囲は広がったり、狭まったりすると考えてよいようです。

親等にこだわらず喪中の範囲を変える?

同居もしておらず、ほとんど顔を合わせることのなかった祖父母が亡くなったとしても、一般的には2親等なので喪に服すことになります。

また、生前によく交流があり、お世話になったという思いが強い叔父や叔母などの場合、基本的には3親等になるので、喪中の範囲には含まれませんが、気持ち的には喪に服すのが素直な流れではないでしょうか。

あるいは、叔父や叔母でも同居していた場合は、喪中の範囲と考えてよいでしょう。

生前に故人から、「亡くなった後も喪に服することはしないように」などといった意向が明確な場合は、故人の意思を尊重してあげるべきでしょう。

喪中だから出来ないこと

出典:www-fuyuki-nenga-com

喪中の範囲は、基本ベースに沿いつつも、あとは故人とのつながりの深さを鑑みれば無理のないものになるかと思います。

喪中の際、年賀状を出すことは控えるようにしますが、その場合は、あらかじめ喪中欠礼のはがきを出しておくのが、一般的なマナーになります。

年賀状以外で、喪中に際して控えたほうがよいことがあります。

それは、新年のお祝いや結婚式に参列するということです。

喪中は悲しみの中にいるということを明確に表している期間なので、その間に、お祝い事に参加することは、気持ち的にも難しいということで、控えておいた方が無難でしょう。

喪中でも出来ること

逆に、喪中であっても特に控える必要のないこともあります。

それは、寺への初もうでやお中元やお歳暮を贈ることです。

神社と違って、お寺には人の死を特別視することがないので、喪中であろうと、お寺への初もうでは構わないのです。

また、お中元やお歳暮はお祝い事ではなく、感謝の気持ちを表した行為なので、四十九日が過ぎていれば、贈っても大丈夫です。

おわりに

私は小さいころから核家族でした。両親の祖父母も離れていたし、めったに会うこともありませんでした。

近所にいた地主さんのようなお宅に、おじいちゃんおばあちゃん以外にも、叔父さんや叔母さんなどが一緒に同居していたのが、とても不思議でしたが、いろんな世代の人たちが共に生活するうえで、たくさんの知恵が行きかっていたような気がします。

わからないことは、家族の中の誰かに聞けば、ほとんど解決できてしまう、そんなにぎやかな家庭がちょっぴり羨ましく思うこともありました。

最近は、核家族が当たり前になり、知りたいことは、クリック一つで解決できるようになりました。人間関係が希薄になっているかと思いきや、喪中などのマナーを学びたいと思って調べるのは、逆に人間関係をよりよくするための手段なのかなと感じますね。

家族の形が変化しても、昔からのしきたりや、日本の文化を守っていきたいと思う気持ちだけは、変えないでいたいものです。

![頑張る主婦のための情報サイト [shuhuli/シュフリ]](https://shuhulife.com/wp-content/uploads/2017/07/logo-w.png)